Nelle ultime settimane molti osservatori dell'attualità politica sono venuti a conoscenza dell'esistenza del Comune di Melendugno, amena località del leccese le cui marine sono piuttosto famose fra gli amanti del turismo balneare. Dal 15 ottobre, infatti, sono ripresi i lavori per la realizzazione dell'ultima parte della Trans-Adriatic Pipeline che nei prossimi mesi dovrebbero raggiungere la meravigliosa spiaggia di San Foca. La cosa, com’era facilmente prevedibile, non è passata in sordina: gli attivisti del movimento No TAP si sono subito mobilitati e hanno organizzato nel giro di pochi giorni sit-in di protesta di fronte agli escavatori e manifestazioni di piazza che hanno avuto un grosso riverbero sulla scena politica nazionale. Al centro della tempesta mediatica ci sono proprio le promesse infrante del M5S, che negli scorsi anni è stato la forza politica più vicina in assoluto ai comitati ambientalisti pugliesi e che si era impegnato esplicitamente, qualora avesse raggiunto Palazzo Chigi, a fermare le ruspe e chiudere i cantieri.

Diciamolo subito a chiare lettere: il M5S ha sbagliato, si è lanciato in un impegno elettorale che non c’era modo di mantenere. E non può pretendere adesso di cascare dal pero, come ha cercato di fare Di Maio quando ha tirato fuori la storia di presunte penali per venti miliardi di euro nel caso in cui l’Italia volesse tirarsi fuori dai giochi. Le cifre citate dal Ministro infatti non fanno davvero riferimento a inedite penali nascoste fra le carte del MiSE, ma a una grossolana stima dei risarcimenti che lo Stato sarebbe costretto a versare alle aziende consorziate nel progetto TAP, sia per la porzione di lavori già realizzati sia per i mancati proventi delle vendite di gas già pattuite. E, a dirla tutta, quella di venti miliardi sembra persino essere una valutazione al ribasso: c’è chi parla di 35 o addirittura di 40 miliardi di potenziali risarcimenti danni. Dunque il MoVimento non poteva non sapere, non è concepibile che nessuno dei suoi esponenti non si fosse posto il dubbio neppure per un secondo che quel progetto non potesse esser fermato con costi ragionevoli: Di Maio ora come ora non dovrebbe far altro che fare ammenda e chiedere pubblicamente scusa agli elettori leccesi che in lui e nelle Cinque Stelle avevano riposto la propria fiducia.

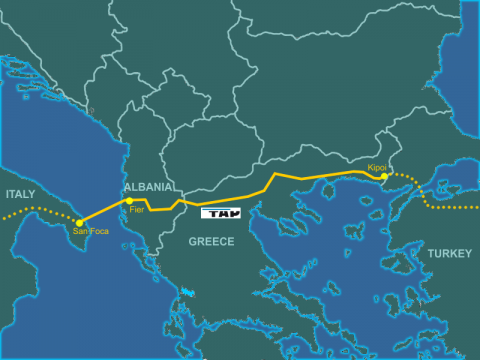

Fatte le dovuto premesse, lasciamo da parte le polemiche recenti e proviamo a capire un po’ meglio quest’opera, che costituisce gli ultimi 870 km di una linea che congiunge la rete energetica del bel paese con i giacimenti di gas naturale del Mar Caspio. Abbiamo sentito in molti salotti televisivi fior fior di “sostenitori del progresso” appoggiarsi a un tanto semplice quanto efficace sillogismo: “Vi piace stare al caldo d’inverno? Allora serve il TAP.” Semplicemente nulla di più falso. Il TAP fu concepito infatti nella prima decade degli anni duemila, in un’era pre-crisi del 2008 che ora ci appare quasi archeologica. L’idea del progetto venne partorita alla luce di stime di crescita dei consumi energetici nell’Europa centro-meridionale che prevedevano, fra le altre cose, un sostanziale raddoppio del fabbisogno italiano di gas entro il 2020. Ebbene negli ultimi dieci anni questo fabbisogno di gas non è raddoppiato, anzi è leggermente diminuito. Accantoniamo quindi il convincimento che il gasdotto ci sia essenziale per sopravvivere ai rigidi inverni, è un pensiero completamente fuori luogo visto che già adesso abbiamo una capacità di importazione di gas naturale doppia rispetto al consumo effettivo.

Un argomento che i commentatori meno beceri e più competenti hanno interpellato è stato quello della differenziazione delle fonti energetiche. Argomento nobilissimo e difficilmente questionabile: chiunque non sia completamente digiuno di economia può capire facilmente come avere maggior scelta nel mercato del gas naturale sia un vantaggio per un Paese come l’Italia, che in materia dipende dalle importazioni per più dell’80% del proprio fabbisogno. A queste considerazioni si somma poi la questione geopolitica: oltre un quarto del gas che arriva in Italia viene dalla Russia passando per l’Ucraina, un altro quarto parte dall’Algeria e attraversa la Tunisia, poco meno di un settimo arriva con il gasdotto Greenstream direttamente dalla Libia. Stiamo parlando di nazioni dai governi abbastanza precari: possiamo permetterci di affidare il calore delle italiche dimore a siffatte circostanze?

Beh, a quanto pare dando un’occhiata all’ultimo mezzo secolo di storia, direi proprio di sì. In Tunisia gli accordi commerciali che ci permettevano di attingere al TTP (Trans Tunisian Pipeline) hanno retto alla rivoluzione dei Gelsomini e alla fine del regime di Ben Ali. In Libia invece le partnership strette da ENI sono sopravvissute non alle instabilità di un governo ballerino, ma a una guerra vera e propria che ha deposto il Ra’is e fatto a pezzi il Paese. Quindi sì, tutto considerato, non sembra poi così prioritario per il nostro benessere correre a cercare un canale alternativo. Che poi, alla faccia di tutti i buoni propositi, passa per la bellezza di 1841 km nella Turchia del Sultano Erdogan. Non esattamente una Svizzera.

Insomma, a conti fatti, sembra che tutto l’ambaradan del TAP abbia come merito solo quello di permetterci di differenziare un po’ meglio i nostri approvvigionamenti di gas, per di più su una percentuale del consumo totale inferiore al 7%. Un risultato non proprio esaltante considerando i costi economici e ambientali dell’opera, specie se teniamo a mente che, come già scritto, l’Italia già dispone di una facoltà d’importazione di metano doppia rispetto alle sue reali necessità. Ma allora com’è che nel 2013, dopo cinque anni di crescita nulla o negativa dei consumi di gas nell’Europa centro-meridionale, il commissario europeo Oettinger poté annunciare in pompa magna la firma di un accordo trilaterale fra Grecia, Albania e Italia per l’approvazione del programma TAP? E a che scopo nel 2015, dopo altri due anni di stagnazione dei consumi, il Ministro Guidi (titolare del Ministero dello Sviluppo Economico per il governo Renzi) dava la conferma italiana definitiva al progetto?

La risposta a queste domande purtroppo è tutt’altro che chiara. Dati gli esigui vantaggi strategici dell’opera in ambito economico, occorre cambiare ottica per proseguire la nostra indagine, magari andando a rispolverare la storia recente. L’Azerbaijan infatti, dopo la pesante sconfitta inflitta dall’Armenia alleata degli USA nella guerra del Nagorno-Karabakh di inizio anni ’90, è gradualmente fuoriuscito dall’influenza russa per entrare nell’orbita atlantica. Questo sodalizio, risultato di uno spregiudicato approccio bastone e carota, è stato ratificato a partire dagli anni 2000 con la stipulazione di varie partnership commerciali tra colossi angloamericani del settore petrolifero (British Petroleum in primis) e governo azero: si è così diffuso a macchia d’olio un gran numero di impianti di estrazione sui ricchi giacimenti del Mar Caspio, tutti pronti a riversare sul mercato enormi quantità di combustibili fossili. L’unica pecca di questo fulgido esempio di "cooperazione" internazionale è stata per molti anni una e una sola: l’assenza di un compratore. D’altronde basta guardare un mappamondo per notare come l’Azerbaijan sia completamente circondato per migliaia e migliaia di chilometri da nazioni esportatrici di idrocarburi, non certo da potenziali acquirenti. C’è voluto quindi un intero decennio perché la costruzione di oleodotti e gasdotti permettesse alle riserve azere di diventare davvero fruttuose, e il TAP è uno dei nodi di questo piano di sviluppo ancora in fase di realizzazione.

Dunque uno scopo di questo gasdotto l’abbiamo finalmente chiarito: trovare una buona volta in Italia, Austria, Spagna e Francia dei compratori per il gas azero, che solo formalmente si scrive “azero” ma che di fatto si legge inglese e americano. Simultaneamente però emerge anche un’altra valenza dell’opera, di matrice marcatamente geopolitica: l’ingresso nel Sud Europa del metano del Mar Caspio implica un calo significativo della dipendenza energetica dalla Russia. Magari questa spinta ad allontanarsi economicamente da Mosca può anche andar bene a quelle nazioni che perseguono una politica di stampo prettamente atlantista in forte attrito con il Cremlino, ma per chi come l’Italia ha conservato sempre una posizione da intermediario fra Occidente e Oriente non è esattamente una buona notizia. Alla luce di queste considerazioni forse è più facile capire l’entusiasmo di Oettinger nell’esporre al mondo l’accordo del 2013 che sanciva la nascita del TAP. Rimane invece piuttosto oscura la posizione dei rappresentanti italiani che hanno avallato in più occasioni tutto questo in barba all’interesse nazionale, lasciando che il nostro Paese si sobbarcasse le conseguenze ambientali ed economiche dell’opera senza averci praticamente nulla da guadagnare.

Insomma, sebbene sia ormai chiaro che le scelte del passato non ci permettano più di tirarci fuori dal progetto, si è visto che la questione d’apertura “A chi giova il TAP?” non ha affatto soluzioni semplici. Tranne una, che più o meno suona così: “Beh, certamente non a noi.”

Fonti

Dati del Ministero dello Sviluppo Economico sul bilancio italiano del gas naturale

Dati del Ministero dello Sviluppo Economico sulle importazioni italiane di gas naturale