Tira una brutta aria a Caracas negli ultimi mesi. La capitale, come anche le altre città costiere del Venezuela, è letteralmente arrivata alle pezze. Trovare generi alimentari da portare in tavola è una missione sempre più difficile e i medicinali, anche quelli salvavita, risultano di fatto introvabili. Persino la carta igienica scarseggia.

Ma come si è arrivati a una situazione del genere? Come è stato possibile che lo Stato che possiede la più grande riserva petrolifera al mondo si sia ridotto in queste condizioni? Per capirlo proviamo a dare uno sguardo alla storia recente del Paese, gli ultimi vent’anni dovrebbero bastare.

Alla fine degli anni ‘90 il Venezuela era un Paese in una congiuntura non molto diversa da quella attuale: la popolazione stremata dal carovita dovuto alla crisi economica era in fermento, ma conservava ancora nitida la sanguinosa memoria dei disordini del Caracazo dell’89. In quell’occasione i manifestanti erano scesi in piazza contro le misure anticrisi proposte dal ministro Naím in ottemperanza ai dettami di Washington e del Fondo Monetario Internazionale (curioso, vi viene mica in mente nulla?). Chissà perché, i meno abbienti di Caracas non vedevano di buon occhio la deriva neoliberale del Paese, che si avviava a diventare uno Stato privatizzato in tutto e per tutto. Dunque, con grande sobrietà, l’allora presidente Pérez soppresse i moti di piazza con l’esercito, lasciando a terra oltre trecento morti civili e innumerevoli feriti. Chi conosce la storia del Sud America sa che lì non si va tanto per il sottile in simili circostanze, ma quell’evento è comunque ricordato come particolarmente cruento anche per gli standard locali.

È così che nel ’99 un ex-colonnello che dieci anni prima si era rifiutato di partecipare alla repressione del Caracazo stravince alle elezioni: inizia ufficialmente l’era del Chavismo. Dopo aver fatto approvare per via referendaria una nuova costituzione ed essersi fatto di lì a poco riconfermare alle urne, il neo-presidente Chávez inizia a dare una sterzata in chiave socialista alla politica economica venezuelana per cercare di sanare le gigantesche disuguaglianze nel tessuto sociale. Allo stesso tempo, in politica estera, segna una chiara discontinuità con il passato, stagliandosi nettamente contro l’imperialismo a stelle e strisce di cui il continente sudamericano è sempre stato il giardino prediletto.

Questo cambio di rotta non è particolarmente apprezzato dalla Casa Bianca: i giacimenti venezuelani sono ancora saldamente in mano alle multinazionali nord-americane, dei loro impianti estrattivi Chàvez non saprà mai fare a meno, ma sotto il profilo geopolitico il Paese sta sfuggendo dall’orbita di Washington avvicinandosi a vari Stati non allineati all’asse atlantico, in primis alla Cuba di Fidel. Persino dal punto di vista finanziario Caracas cerca di promuovere iniziative che frenino il mercantilismo USA in Sud America, contrapponendo all’Area di Libero Commercio delle Americhe (ALCA) sotto il controllo degli Stati Uniti un progetto di collaborazione che integri le economie locali, l’Alleanza Bolivariana per l’America Latina (ALBA). Propone anche la creazione di una Banca del Sud, che sia alternativa alla Banca Mondiale del FMI, che diventerà operativa a partire dal 2013.

Nel 2001 il presidente George W. Bush, che in quel periodo aveva una buona dose di gatte da pelare, nomina come Senior Director for Democracy, Human Rights, and International Operations al Consiglio di Sicurezza Nazionale un certo Elliot Abrams [1]. Questo signore, che nel Vecchio Continente non è particolarmente famoso, è dai tempi di Reagan uno dei più potenti boiardi della governance americana ed è tristemente noto per la copertura che ha offerto ai più spregiudicati interventi della CIA in Centro America. Solo per dare un’idea del personaggio, Abrams è stato coinvolto nel finanziamento della giunta militare di Pinochet in Cile, nell’appoggio al dittatore guatemalteco Ríos Montt, nel sovvenzionamento illegale dei Contras in Nicaragua. Questo è l’uomo che nell’82 di fronte al Senato aveva minimizzato il massacro di civili per mano di milizie al soldo degli USA in El Salvador, derubricando a “incidente della guerriglia” la strage di un migliaio di persone, con tanto di donne e bambini.

Ebbene, subito dopo la nomina presidenziale, Abrams non perde tempo e si mette al lavoro occupandosi delle sua specialità: Democrazia e Diritti Umani. Nel giro di meno di un anno riesce a prendere contatti con alcune frange dell’esercito venezuelano e a incoraggiare un colpo di Stato che l’11 aprile del 2002 costringerà Chávez a consegnarsi ai golpisti. Sebbene il Dipartimento di Stato non abbia mai ammesso ufficialmente l’appoggio al putsch contro Chávez, uno scoop del 2009 del The Observer ha gettato luce sul ruolo ricoperto dai servizi americani [2]. Certo, visti gli illustri precedenti di Abrams, si poteva intuire come fossero andate le cose anche senza l’eccezionale inchiesta del settimanale inglese.

Il coup d'état fallisce solo grazie al vastissimo consenso di cui gode il legittimo presidente: i sostenitori della rivoluzione bolivariana scendono in piazza e si scontrano per due giorni con l’esercito golpista, lasciando sul campo oltre duecento morti ma ottenendo la liberazione di Chávez e la fuga negli USA dei vertici militari eterodossi. Elliot Abrams invece, per l’ottimo lavoro svolto, otterrà di lì a poco la delega come Consulente Speciale per il Medio Oriente: il prossimo obiettivo è Saddam.

Gli anni successivi al 2002 rappresentano il periodo d’oro del Chavismo: il Venezuela fa passi da gigante per quanto riguarda il welfare, l’istruzione e la sanità pubblica e il prestigio di Chávez raggiunge i massimi storici. La volata del prezzo del greggio traina l’economia e rimpingua le casse statali, che possono così sostenere i costi pubblici di tutte le misure del governo socialista. Tuttavia è proprio in questi anni fortunati che si deve andare a ricercare la genesi dell’attuale recessione: da parte di Chávez e dei suoi ministri non vengono sostenuti sforzi lontanamente sufficienti per costruire un tessuto produttivo che affianchi l’export petrolifero. Basti pensare che ancora oggi il 97% del PIL venezuelano è retto dai petrodollari e praticamente non esiste una classe imprenditoriale che non sia legata all’import. Il Paese produce in loco poco o nulla, persino in ambito alimentare, e quindi per quasi tutti i beni attinge al mercato estero. Inoltre, se le misure assistenzialiste concedono anni di relativo benessere alla popolazione, che si va concentrando nei grandi nuclei urbani sulla costa abbandonando l’entroterra a vocazione agricola, al contempo si configura un terreno molto fertile per la fioritura della corruzione.

Passano gli anni e il prezzo del barile va incontro a una flessione sempre più rilevante: l’esecutivo bolivariano inizia a pagare il prezzo di scelte macroeconomiche rivelatesi piuttosto miopi. Arriva il 2013 e a Chávez, che fino alla morte per malattia continua a suscitare nel popolo grande ammirazione, succede Maduro. L’eredità del Comandante è un fardello pesante: la depressione innescata dal crollo del petrolio non accenna ad attenuarsi e Maduro, sebbene la spunti alle elezioni, non gode dello stesso prestigio del suo predecessore. Il sistema di mance e prebende che era nato sotto Chávez si sedimenta e diventa un costo sempre più esoso per il Tesoro, che per prendere aria è già da tempo costretto a iperinflazionare la moneta.

Dicembre 2015 è un mese cruciale per il Venezuela: le elezioni parlamentari, per la prima volta dopo più di tre lustri, premiano l’opposizione al Grande Polo Patriottico di ispirazione chavista e Guaidó diventa presidente dell’Assemblea Nazionale. Divenuto, come dicono gli americani, un’anatra zoppa, Maduro cerca di continuare a governare sfruttando le Leggi Abilitanti previste dalla Costituzione del ’99, che gli permettono di legiferare senza dipendere dall’approvazione del Parlamento. La soluzione per sciogliere definitivamente l’impasse arriverà però solo nel 2017, quando Maduro convoca nuovamente i cittadini alle urne per eleggere un’Assemblea Costituente. Scopo abbastanza evidente di questa nuova Camera è sostanzialmente quello di esautorare il Parlamento ormai ostile ai chavisti. Le opposizioni in protesta decidono quindi di non presentare candidati e il Paese, da anni in piena crisi economica, sprofonda anche in quella istituzionale.

Ed eccoci finalmente all’attualità, al popolo venezuelano affamato, alle piazze degli oppositori di Maduro e (manco due settimane fa) all’autoproclamazione di Guaidó a Presidente ad interim del Venezuela.

Come chiarito nelle scorse righe, il Paese non navigava in buone acque da diversi annetti, ma è pur vero che da qui a trovar vuoti i ripiani dei generi alimentari nei supermercati ci corre parecchio. Come si spiega questa debacle assoluta nel corso del 2018, persino nei mesi in cui il prezzo del greggio risaliva? Beh, avrete già indovinato la risposta: c’è lo zampino degli Stati Uniti. A fine 2017 infatti gli USA, a quindici anni dal fallito golpe contro Chávez, hanno deciso che i tempi erano maturi per riprovarci con il Venezuela. Che, non fa male ricordarlo, vanta la prima riserva petrolifera al mondo, ancora a mala pena intaccata. A novembre Washington commina le prime sanzioni commerciali a Caracas, seguita a ruota da vari membri dell’UE con la Spagna in prima linea. Nel 2018 invece arriva l’embargo vero e proprio che, per un Paese che non produce praticamente nulla e che dipende dalle importazioni pure per la carta igienica, non è un problema da poco. Specie se poi l’embargo si allarga a tutte le Nazioni limitrofe che rientrano saldamente nella sfera d’influenza americana.

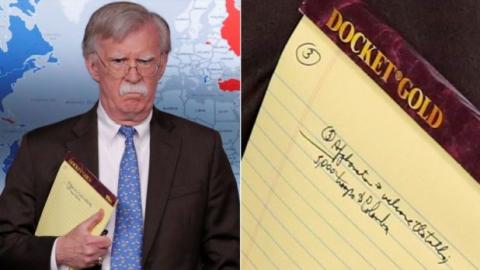

Del resto il modus operandi statunitense nei confronti di Paesi non allineati di grande rilevanza strategica ormai abbiamo imparato a conoscerlo: prima vengono isolati e strozzati commercialmente, dando luogo a un fisiologico malcontento nella popolazione, poi si grida indignati alla violazione di fantomatici diritti umani, denunciando le “atrocità” del governo “canaglia” di turno di fronte alla comunità internazionale, e infine, tipicamente, si invadono. Il Venezuela di questi mesi è nel pieno della seconda fase e i timori che la terza si stia avvicinando sono più che giustificati. Un indizio di questa incombenza è un’immagine della conferenza stampa di Bolton che ha fatto il giro del mondo una decina di giorni fa. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Donald Trump aveva con se un plico di fogli, uno dei quali recante l’inquietante scritta in corsivo “5,000 troops to Colombia”. Interpellato da un giornalista sull’argomento, ha replicato asciutto che “per il Venezuela tutte le opzioni sono sul tavolo”. Forse, anche se la stragrande maggioranza dei media del primo mondo lo dipingono come un malvagio tiranno che affama il suo popolo non accettando per orgoglio gli aiuti umanitari USA, Maduro non ha proprio tutti i torti a bloccare le vie di accesso al Paese dalla Colombia. Anche perché quelle cinquanta tonnellate di vettovaglie sapete chi le manda? Elliot Abrams. No, no, non è un omonimo, è proprio lui. Fresco di nomina a Inviato Speciale per il Venezuela torna finalmente a occuparsi sul campo dei suoi cavalli di battaglia: Democrazia e Diritti Umani.

Se c’è però qualcosa di ancora più angosciante, e questa volta non soltanto per il governo di Caracas, è il riconoscimento da parte di quasi tutto l’Occidente della presidenza ad interim di Guaidó. Le mosse di Washington sono abbastanza esplicite, quello che sta succedendo è in bella vista sotto gli occhi di tutti: il dramma è che sono ben poche le Nazioni del democraticissimo Occidente che si rifiutano di avallare l’ennesimo atto di imperialismo yankee. L’Italia fortunatamente non si è unita al coro dei compiacenti gregari e ha mantenuto una linea coerente chiedendo di indire nuove elezioni presidenziali per preservare la sicurezza del popolo venezuelano e scongiurare in tutti i modi il rischio di un’escalation militare. Di fronte al resto delle cancellerie europee che si sono affrettate a riconoscere Guaidó al volo dopo il la di Washington, Roma ha giustamente preso le difese del principio sacro dell’autodeterminazione.

Già, l’autodeterminazione dei popoli, questa sconosciuta. Con che autorità i governi di Francia, Germania, Regno Unito e così via hanno deciso di riconoscere come presidente di uno Stato sovrano uno che alle elezioni presidenziali non si è manco presentato? Persino l'ONU, che pure in passato ha spesso e volentieri dato il benestare alle campagne di conquista (pardon, umanitarie) degli USA, stavolta si è rifiutato di sottomettersi alla linea americana negando la sponda a Guaidó. Gli Stati Uniti, dal canto loro, di tutte queste ciarle se ne fregano, tanto l'unica legittimazione che conta davvero gliel'ha già concessa il principio più antico del mondo: la forza.

Si rassegnino le anime belle che si appellano costernate ad aulici precetti del diritto internazionale e che scomodano ad ogni piè sospinto i valori dell’umanità e della solidarietà fra popoli: la verità è che, per quel che vale, tutta quella roba la possono pure mettere per iscritto e spedir in blocco a Caracas. Se non altro per qualche tempo ai Venezuelani non mancherà la carta igienica.

Fonti

[1] Pagina Wikipedia di Elliot Abrams.

[2] Articolo del The Observer dedicato ai legami fra golpe del 2002 e Casa Bianca.